POÉTIQUE DE LA VIE RURALE

C O N S I D E R E R L E S P A Y S A G E S O R D I N A I R E S

D E L A V A L L E E D E L A S E U L L E S (14) P A R L E P R I S M E D E L ‘ E A U

Mémoire de fin d'étude Master II EnsapvsPOÉTIQUE dES VESTIGES DE LA VIE RURALE

CONSIDÉRER LES PAYSAGES ORDINAIRES DE LA VALLÉE DE LA SEULLES PAR LE PRISME DE L’EAU (14)

Mémoire soutenu le 01 mars 2023 - Emma BREUTProfesseur encadrant Vesselina CARCELERO LETCHOVAPoétique des vestiges de la vie rurale : arpenter le paysage ordinaire de la vallée de la Seulles par le prisme de l’eau s'inscrit dans une démarche de diagnostique

de la valeur du lieu, entre héritage et pérennité

du patrimoine latent Bas Normand. De la flânerie au récit d’expérience, cette étude

témoigne de l’impact de l’eau sur l’anthropologie

urbaine d’un territoire et de prendre en considération

cette ressource pour penser la ville de demain.

Capter l'inattendu par l’itinérance a animé en moi

l’intérêt porté à l’entretien du patrimoine naturel,

hydraulique et culturel et a introduit cet étude sur

l’arpentage des paysages dans les vallées ordinaires

en longeant un cours d’eau, afin de comprendre

sa relation aux paysages naturels et culturels qui

l’entoure.

Révéler l’invisible en captant l'inattendu par la

pensée sensible compose la lecture poétique et la

valeur existante du lieu.La vallée de la Seulles, territoire façonné par l’eau, dégage des enjeux de connexion entre terre et mer à travers l’idée d’une quête, de mise en valeur, des éléments paysagers, urbains et architecturaux en territoire rivulaire en milieu rural, qui résistent tant bien que mal à l’usure du temps. Et si l’avenir des paysages et les bâtiments existants se décidaient dans le soin que l’on met à les regarder, à les comprendre et à les saisir comme lieu de dialogue ?Lorsque l’on évoque la notion de paysage nous pensons instantanément à des objets remarquables, classés, inscrits, protégés. Mais qu’en est-il réellement des « paysages ordinaires» ?

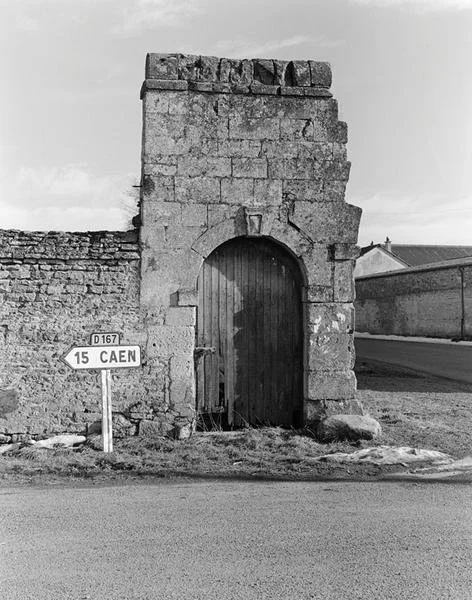

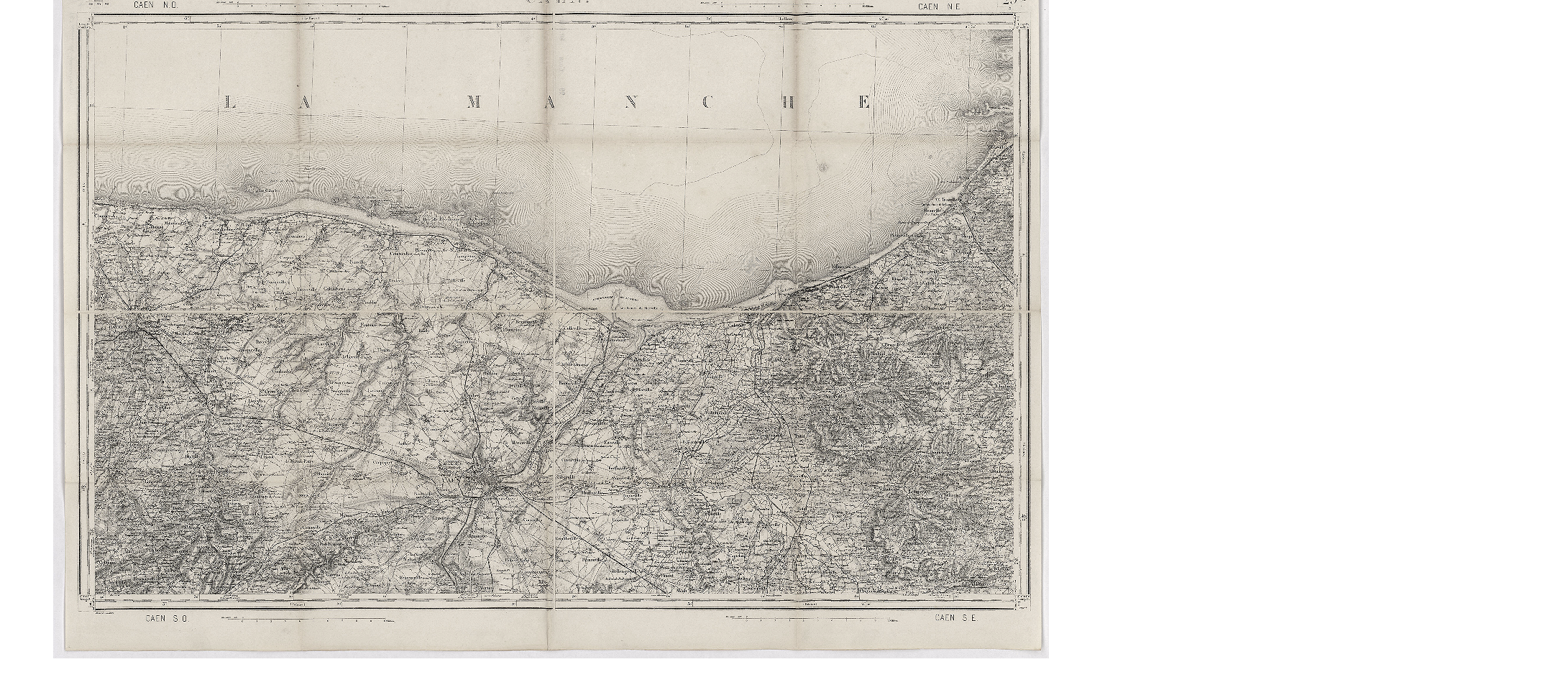

Ces lieux discrets ponctués de terres vivantes, de bâtis silencieux, sans emphase. Parfois au cœur d’une configuration urbaine anthropocentrée, ils soulignent l’attention portée sur la substance latente du paysage face à l’évolution des modes de vie et de nos sociétés. Perçu comme décor, propice à la rêverie, nous ne prêtons pas une véritable attention au paysage ordinaire du quotidien. Il nous questionne, on le contemple un instant, puis on l'oublie, restant en arrière-plan de nos actions et nos pensées. Devenant plus qu’un simple souvenir, ces délaissés se retrouvent en libre évolution sans fonction d’usage défini, n’ayant plus aucune considération de l’homme, s’inscrivant pleinement dans l’abandon. Poétique des vestiges de la vie rurale traduit l’idée d’une quête de mise en valeur des éléments paysagers, urbains et architecturaux qui résistent tant bien que mal à l’usure du temps. Cette banalisation du quotidien finit par les rendre invisibles et soulève ainsi plusieurs interrogations quant à leur dégradation, voire leur disparition. Constituant un rôle majeur dans le développement d’un territoire, la qualité des paysages ruraux résulte dans la variété des paysages naturels et culturels propres à une région et des savoir-faire locaux. Représentant l'identité régionale par les traces de l’histoire et le souvenir d’une civilisation paysanne passée, ces paysages révèlent une véritable richesse. L’inscription du paysage ordinaire doit donc devenir central dans le processus de conception de nos sociétés contemporaines, tant d’un point de vue architectural, écologique que sociétal, afin de lutter contre d'éventuelles inégalités liées aux politiques urbaines d’aménagement rural et de conservation des paysages. Tant classés d'ordinaires que remarquables ils constituent une force, un levier et peuvent servir de tremplin dans la considération du paysage rural. Cela demande une approche frugale, responsable, globale et pluridisciplinaire des différents acteurs du territoire. Arpenté au quotidien par de nombreuses personnes, le patrimoine bâti mineur devient invisible pour ceux qui le connaissent et inattendu pour ceux qui le découvrent. Comment parvenir à capter l’inattendu produit par ce patrimoine intangible afin de révéler toute sa richesse ? Se placer en tant que “sujet-témoin” à travers une approche phénoménologique du lieu me semble être une stratégie d’intervention juste pour appréhender ces questionnements Rétrospectivement, c’est lorsque que j’ai cheminé le tronçon de vallée entre Courseulles-sur-Mer et Saint-Gabriel de Brécy que j’ai pu ressentir ce contraste très fort entre patrimonialisation et banalisation des paysages encadrant la Seulles. Du littoral vers les bocages agricoles, l’attractivité et l’accessibilité des sentiers longeant la Seulles se perdent. Les villages s’espacent, le relief s’élève progressivement et laisse place à une substance latente du paysage. Les communes d’Amblie, Banville, Colombiers-sur-Seulles, Creully, Graye, Courseulles, Reviers, Tierceville, Villiers-Le-Bec, ces villages ruraux positionnés en aval du tronçon, sont définis par une forme d’insularité malgré leurs ambiances paysagères singulières, sonores et architecturales propres à leur implantation le long de l'eau, cachant des espaces insoupçonnés, des morphologies urbaines et agricoles avec un passé historique plus ou moins présent. Cela donne des clés de lecture dans la compréhension de ce territoire unique. Ces critères d’analyse du lieu se sont définis en continuité de mon questionnement autour du rapport qu’entretiennent ces villages avec la Seulles. Leur ancrage géographique stratégique participe au maintien d’une connexion du Nord vers le Sud, du littoral jusqu’aux terres des bocages agricoles plus en amont de la vallée, cela a donc confirmé mon choix de zone d’intervention. Me permettant ainsi d'appréhender l’impact de l'hydrographie sur la genèse des villages encadrant la Seulles, en utilisant trois cadrages : territorial, urbain et architectural.L’arpentage suit donc cette étendue au au fil de l’eau sur un axe vertical du Nord - Sud de 71.69 kilomètres 11, de son embouchure dans la Manche sur la plaine alluviale de la commune de Courseulles-sur-Mer, marquée par ses paysages portuaires liés à sa production conchylicole au Nord, jusqu’à sa source sur les schistes des collines du Pré Bocage au cœur du bois de Brimbois sur la commune rurale de Jurques, au Sud. La Seulles longe ainsi une trentaines de communes rurales13, positionnées entre la ville de Bayeux à l’Est, et la Plaine de Caen et de l’estuaire de l’Orne à l’Ouest. Omnisciente, à l'origine de la vie, l’eau est matière, substance que l’homme façonne sans cesse. De part la présence de l’eau, résulte ainsi tout un anthroposystème, lié à sa gestion et son entretien : attention portée à la vulnérabilité des zones inondables, préservation de la biodiversité, des zones humides, gestion des friches hydrauliques, entretien des ouvrages d’arts, des lavoirs, des moulins, durant des siècles. Véritables palimpsestes au cours de leur histoire, ces actions engendrent d'innombrables catastrophes naturelles, réduction effrayante de la faune et la flore liée à la pollution des sols, appauvrissement de l’eau, sécheresse qui produit des crues et inondations, extensions urbaines démesurées et irréversibles, engendrent des inégalités socio-spatiales, par la désertification de nombreuses zones rurales. L'irréversibilité des actions du passage de l’homme sur la nature ne sont donc pas sans conséquences, et doit être en continuum entre le visible et le non-visible, le matériel et l’immatériel, le bâti et la nature. Bien que les cours d’eau ruraux soient des territoires peu étudiés, l’eau de la Seulles devient donc une ressource majeure dans le processus de développement des villages au fil des siècles. Et pourtant, durant mes enquêtes de terrain, le dialogue entamé avec les habitants illustre la force évocatrice de ces paysages hydrologiques sur leur quotidien, leur rappelant la mémoire et la valeur qu’ils tissent avec le lieu.